脂肪肝とは

脂肪肝とは、肝臓に脂肪が過剰に蓄積する病態を指します。通常、肝臓の脂肪量は5%未満ですが、これが5%を超えると脂肪肝と診断されます。初期の段階では自覚症状がほとんどなく、多くの方が健康診断などで偶然発見されます。

しかし、脂肪肝を放置すると、肝炎や線維化を引き起こすことがあります。さらに進行すると肝硬変や肝がんのリスクが高まり、命に関わる疾患へと移行する可能性があります。そのため、脂肪肝は決して軽視できる病気ではなく、早期診断と適切な治療が重要です。脂肪肝の段階であれば、肝臓を健康な状態に戻すことも十分可能です。

当院では、日本肝臓学会専門医・指導医が、最新の知見に基づいた診療を行い、一人ひとりの患者様の病状に合わせた治療を行っていきます。健康診断で脂肪肝を指摘された方、肝機能異常を指摘された方、生活習慣の改善に不安がある方は、お早めにご相談ください。

脂肪肝の種類

脂肪肝には主に「アルコール性脂肪肝」と「非アルコール性脂肪肝」の二つのタイプがあります。

アルコール性脂肪肝

アルコールの過剰摂取が原因で発症します。アルコールは肝臓で分解されますが、その過程で中性脂肪の合成が促進され、脂肪が肝臓に蓄積します。長期間飲酒を続けると、脂肪肝からアルコール性肝炎へ進行し、さらに肝硬変や肝がんのリスクが高まります。

非アルコール性脂肪肝

アルコールをほとんど摂取しない人でも発症する脂肪肝で、生活習慣と深く関わっています。主な原因として、肥満、メタボリックシンドローム、糖尿病、脂質異常症、高血圧などが挙げられます。単なる脂肪肝の段階では大きな問題にはなりませんが、一部の患者様では炎症を伴う「非アルコール性脂肪肝炎」へ進行します。肝硬変や肝がんを引き起こすリスクが高いため、早期の診断と管理が必要です。

脂肪肝の症状

脂肪肝は初期の段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、健康診断で偶然発見されることが多い疾患です。肝機能が低下すると黄疸やむくみがみられるようになり、さらに肝硬変が進行すると、腹水や出血傾向がみられることもあります。

脂肪肝の検査

脂肪肝の診断には、血液検査、画像検査、場合によっては肝生検が用いられます。

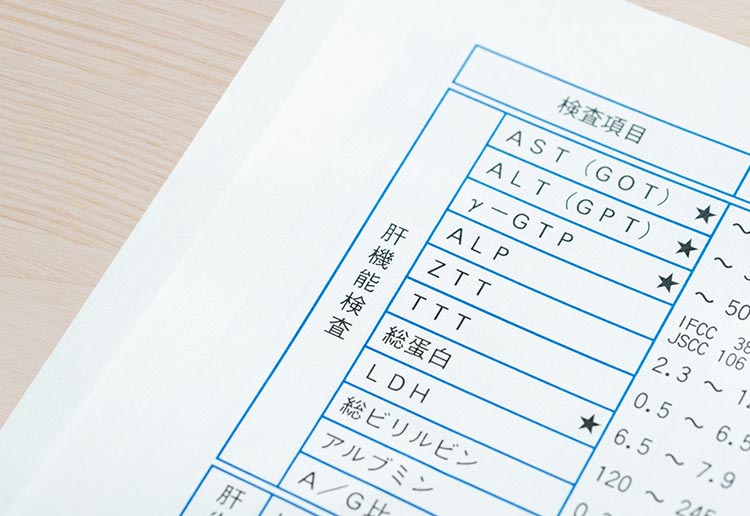

血液検査

- 肝機能を示すAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPなどの数値が上昇しているかを確認します。

- 中性脂肪や血糖値、インスリン抵抗性の評価も行います。

画像検査

- 腹部超音波検査(エコー):肝臓の脂肪沈着を評価します。

- エラストグラフィ:肝臓の硬さ(線維化)を測定します。

脂肪肝の治療方法

脂肪肝の治療の基本は、生活習慣の改善です。薬物療法も補助的に行われることがありますが、根本的な治療にはなりません。

食事療法

- 肥満解消のため、摂取カロリーを適正に抑え、バランスの良い食事を心がけるようにします。

- 血糖値を安定させるため、糖質の過剰摂取を避けます。

- 脂質代謝を改善するため、野菜や食物繊維を積極的に摂取するようにします。

- 飽和脂肪酸(動物性脂肪)を控え、不飽和脂肪酸(魚やオリーブオイルなど)を取り入れるようにします。

運動療法

- 有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)を継続して行います。

- 筋力トレーニングを取り入れ、基礎代謝を向上させます。

体重管理

- 肥満がある場合は、無理のない範囲で減量を進めます。

- 体重の5〜10%を減らすことで肝臓の脂肪蓄積を大きく改善できます。

禁酒(AFLDの場合)

- アルコール性脂肪肝の場合、禁酒が最も重要な治療法です。

薬物療法(必要に応じて)

直接脂肪肝を治療する薬は現時点では確立されていませんが、糖尿病や脂質異常症の治療薬がNASHに有効である可能性が示されています。